沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的⋯⋯:我的人類學田野筆記 | 維持健康的好方法 - 2024年11月

沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的⋯⋯:我的人類學田野筆記

穿行田野,我是誰?

跨越偏見地圖,他是誰?

一個台灣原住民女孩的中國人類學壯遊。

「旅行是終究會離開的到訪,生活不是;田野則像一場很長的旅行,但必須以生活體驗。」

「我學習人類學家帶著一些預設和想像進入陌生的地方,而實際狀況往往與想像不完全吻合,甚至更多是全盤推翻,只能重新來過,而重啟的過程中,唯有將自己縮得很小很小 ,才有可能獲得更大的空間——學習和獲得知識的空間。」

在台灣她是原住民,在中國她是「台胞」,在新疆、甘肅她是「北京人」⋯⋯

一個女孩在中國的三年之旅,順應「人類學研究生」身份,以田野調查的心態度過在這裡的每一天,通過日常生活體驗,試圖做個「當地人」,然而當外來者的界線開始變得模糊,好不容易建立的認知,以及攜帶在身上作為台灣人的固有思考,卻往往又是處處碰壁的「偏見地圖」。

「北京來的」研究生?或是「台灣姑娘」?得到的會是兩種不一樣的對待眼光和互動模式,那麼,我究竟是誰?作者藉人類學的研究面向,透過語言、飲食、時間、移動、家鄉以及差異,觀察田野上的自己以及遭逢的種種窘境、衝突,不僅印證、反思所學,更是一次拋開書本、知識之外的壯遊。

作者以「沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的,如果有,喝兩碗。」一文,獲2016年網路平台「芭樂人類學」舉辦「第一屆芭樂籽大賞」首獎「金芭樂」。該文引起廣大的轉貼,以及網友熱烈迴響,「作為一個新疆人,我被你真誠的記述所感动,能這般白描新疆不同文化背景的人群,可見你人類學者的素質。謝謝你做的事情,希望你從中找到快樂。新疆需要這样的記述。」「用日常生活中的事件堆疊出奶茶的重要和所佔的文化份量,無論是閱讀或想像都是令人神往的體驗。真想來一碗奶茶。」「看完我也想去田野。」

名人推薦

理解他者原來是看見自己的最好途徑,這本書領著我們經由日常生活,成為(世界)文化公民。──王舒俐(中央研究院民族學研究所助研究員)

作者簡介

梁瑜

台灣大學政治系、北京大學社會學人類學研究所畢業。高雄茂林的魯凱族,母親為漢人。在新疆做過研究之後發展出對文化複合地帶的興趣,覺得混雜就是美。把自己當作接收異文化的媒介,也把自己看作他者來觀察。以「沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的,如果有,喝兩碗」一文,獲2016年台灣社群網站「芭樂人類學」第一屆芭樂籽大賞首獎「金芭樂」。

忘了我是誰吧

「聽你說話,台灣來的吧?」

「台灣人到底咋想的?」

「你說,咱們中國真適合民主嗎?」

大陸尋奇和流星花園

「哇,他們說話真的跟大陸尋奇一模一樣!」

「哎呀,好像在看台灣偶像劇!」

吃啥?怎麼吃?這是個問題

「這是啥?」

「那是啥做的?」

「就⋯⋯可樂啊!」

北京時間新疆生活

「有的時候好像看得見自己仿若一隻轉個不停的陀螺,

置身於一個充滿樹獺的世界,

但⋯⋯你覺得他們慢那是因為你快。」

遠行的意義

「他們不願意要我的車費,留下了電話讓我回北京以前通知他們一聲。

『有知識好啊,到哪裡都不害怕』,

小哥關上車門後、靠在車窗上樂呵呵的這麼對我說。」

家鄉是因為離去而設

「覺得所踩的這塊土地是屬於自己、

發生在這塊土地上的事情也都關乎自己,

這好像才是所謂故鄉真正的含義。」

月亮隱蔽的一面

「你看你千里迢迢從台灣來,

從台灣那一半面的月亮摔下來,摔到北京來,

你想看見的究竟是什麼?」

後記

後記

人類學的成年禮

加娜和我說,她為了排解做田野期間的苦悶,帶了一本《人類學家在田野》作為心靈調劑,遭遇挫折困難時就拿來翻一翻,閱讀別人也曾有過的煩惱憂愁多少平衡一下自己正面臨的窘境。想想真覺有道理,很後悔自己當初做田野帶去的淨是些理論書和地方誌,難怪越讀越憂鬱。後來,讀到了馬林諾夫斯基遺孀整理、出版丈夫田野期間的日記《一本嚴格意義上的日記》,便決定再去做田野的話一定帶這本書。

以研究西太平洋庫拉環(Kula ring)著名,進而成為人類學田野工作方法一代宗師的馬林諾夫斯基,在著作中百般強調深入田野工作是每一位人類學者不可少的責任,藉著與當地人同吃、同住、同勞動的生活體驗,趨近一種絕對意義上的「他者」,最後反求諸己。他在書中這樣說:

….我們可以進入野蠻人的意識裡,並通過他的眼睛觀察外面的世界,感受一下他的感受——但我們最後的目的是豐富和深化我們的世界觀,了解我們的本性,並使它在智慧上和藝術上更為細緻。若我們懷著敬意去真正了解其他人(即使是野蠻人)的基本觀點,我們無疑會拓展自己的眼光。如果我們不能擺脫我們生來便接受的風俗、信仰和偏見的束縛,我們便不可能最終達到蘇格拉底那樣認識自己的智慧。

本著這樣高貴的學術情操和道德覺悟,馬林諾斯基所表彰的田野工作形式成了人類學者心中的麥加,更被視為每一位人類學學生的成年禮──未經此磨練,便不得稱為成熟的人類學者。然而在他的《一本嚴格意義上的日記》中所揭露的內容卻推翻了這整套論述,日記裡不僅以若干帶有歧視性、不尊重的詞句形容當地人,也不諱言自己對此地的不耐與偏見,甚至還有一些對當地女性的性幻想描述。此書甫出版便在學界掀起輿論狂浪,人類學與人類學家被批偽善,但也有聲音以學理角度捍衛這本書存在的價值。《一本嚴格意義上的日記》究竟是怎樣的日記?克利福德•格爾茨的說法是:「暴露了馬林諾夫斯基在田野中『身心分離』的狀態⋯⋯以及長達三年身在此處心在遠方家鄉的『人格分裂症』」。 但,這樣一本真實到似乎過分了的日記,卻也說明了人類學者在面對異文化和田野時所遭遇的切實處境:人類學者帶著情懷和期待進入田野,同時也在田野中受到道德感和知識論的綑綁。」

至於我讀這本日記所受到的震撼,則並非對人類學大師或是田野工作的幻滅,彼時的我已經做過幾次田野,在北京也生活了一段時間,因此對遭遇「異文化」的挫折和沮喪頗有同感,並常以那些負面經驗和情感鞭策自己,進而懷疑是自己的能力不足才導致這麼多不如意事情發生。因此,《一本嚴格意義上的日記》對我來說,是一種救贖。

《沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的⋯⋯》寫的也是日記。這本書取材最多的是我在北京生活的日記,和在田野期間所記錄的筆記。總和這些文字的樣貌狀似參差不齊,既非呈現線或面的分佈,且充滿日常生活的不確定感,一言以蔽之,就是散漫。相較之下,田野筆記會更紮實一些。在田野,每當一天結束,總要強迫自己好好寫下今天發生的大小雜事和思考,以便成為未來撰寫論文的取材。我甚至曾希望藉由這些厚薄不一的生活經驗與材料,能寫出一本知識量驚人的書,但放眼台灣出版,寫中國、寫新疆的書並不少,如何脫穎而出呢?每每思考到此,我就當機了,然後會有一段時間不敢直視自己的文字。

寫《消失的老北京》的梅英東在一次訪問中說到,寫中國很難。許多美國讀者讀了他的書之後,很納悶地問他,那些無處不在、高壓集權的政府與人民之間的緊張關係,在書裡為什麼變得這麼清淡?為什麼你不談談法輪功?他的回答是,我不可能天天纏著人家問他們一些敏感的政治問題,也不會有人天天上門來專門和我談論這些。「我只是在寫我知道的事情,『法輪功』不是我的故事。」梅英東這麼說。他描寫的是最普遍的生活,沒有過多的壓迫色彩,不需要過度想像的他人生活。這正也映照了我的觀察角度。

在三年的時間裡,這個國家發生的許多事情也曾使我氣憤難平,有的甚至我引起我強烈同情,這個失速的環境與無所不在的政府,一次次打擊我對美好社會的期待。我與新疆產生連結之後,這樣的經驗更是不減反多。在烏魯木齊,晚上與我共乘出租車的少數民族男性朋友,甫上車便被司機喝令坐到後座,前座與後座之間架著與囚車內部無異的封頂柵欄,我和朋友就這樣像牲口、罪犯一樣,隔著鐵欄杆望向擋風玻璃的前方。朋友悄聲對我說,由於擔心攻擊事件發生,晚上少數民族男性是不被允許坐在出租車前座。我不禁悲觀地想,方才無顧我們招手疾駛過去的出租車,有幾輛會是因為朋友少數民族的臉孔?

我寫了親眼目睹的平淡故事,也難過於聽聞的負面經驗。一個群體、一個地方或者說一個國家,應該如何被敘述才足夠正確?我不知道,但始終相信這些瑣碎的故事有其存在的價值。

去中國上學以前,我和大部分台灣年輕人一樣,對中國可以說一無所知。這種無知並非字面上的意義,而是由於對表象的過度信任導致的整體迷失。所以,剛到北京,我會先注意到滿街鋪天蓋地的社會主義標語、符合我想像中的髒亂街景,以及被我寫進日記裡的北大宿舍沒有門的「落後」澡堂。我們必定都帶著某些特定的濾鏡觀看自己和外在社會,對某些地方與人群的濾鏡尤其深厚,例如台灣人看中國,內地人看新疆。「偏見地圖」有趣的地方就在於它揭露了無知的普遍性,在引起共鳴的同時,似乎也默許了偏見的持續發生。

然而學他們一樣過日子一段時間,面對北京、新疆乃至整個中國,我已經無法再有多麽精準或批判性的言論了。時間平等地在我們之間流逝,我和他們一起經歷的平淡日常,我覺得至為珍貴。在北京,我以一個台灣人、絕對的外來者身份,向他們描述新疆最為平凡不過的一切;回到台灣,我也試圖展示那些屬於中國的,被「狼性」、高壓、競爭,以及因失速火車般發展而引發社會崩潰底下的柔軟部分。

在我的成長過程中,總有一股力量隱隱的壓迫著我的感知,它不斷地質問我:「你夠不夠像原住民?」又像與小惡魔對立的小天使一般自我開解著:「沒有人能定義你是誰,又該像誰」。認同障礙最使人痛苦的一點是,它使你無法摸清自己的輪廓,不敢磊落敞亮的宣稱你自己是誰。我一邊像個業餘的研究者一樣觀察著我所屬的群體,一邊學習和模仿使自己看起來更為自然。

在我到新疆做田野之後,覺得自己「很不文明」的這種念頭不斷地發生。這種不文明感是來自於與穆斯林、遊牧文化的遭遇,我在受到這套陌生宇宙觀規訓的同時,發現自己只能以一種最為蒼白普遍的「現代化知識」與之抗衡。偏偏這套知識是行不通的,科學與進步觀在幽遠流長又饒富趣味的民族知識面前如卵擊石。我開始羨慕起能以族語表達天氣狀況、地理位置的朋友,他們擁有一套不同於現代知識的宇宙觀,能看見我所看不見的。

在尋求異己的同時,我必然回到自己。

人類學於我是解決自己個人問題的學科。再沒有任何知識,能像人類學這樣同理那些因成長背景的結構和歷史所造成的傷口;也沒有其他學科方法如此鼓勵你承認己文化的侷限、正視異文化,或是民族知識的獨尊地位。人類學像是最經世濟民的一種學科,它將聰明又有抱負的研究者潑灑到不為人知的角落,進行與該社會息息相關的研究,並且要求研究者進入之後勢必展現獨善其身的面貌。在寫作此書的過程中,我每每想著,究竟怎樣的期待、怎樣的背景的人會對我述說的故事有所共鳴?共鳴和同感很重要。我們都有自己的故事,也挾帶著過往的偏見,但共鳴和同感會讓我們能夠對話。而人類學強調的「共感」,則不只是人群之間的彼此認識與理解,還有我在新疆經驗體會到的同理彼此的歷史。

去年(2016年)我在網路平台「芭樂人類學」投稿,文章發表後被北京的師兄轉載到微信上,不只北京的師長同學表示喜愛,連在新疆認識的朋友都紛紛發來賀電,給予我太多太多熱情的鼓勵。我受寵若驚,甚至覺得太為過譽,不好意思再承認那篇文章是我寫的。回頭細細檢視朋友給予的回饋,發現他們無一不感動於「這樣一篇溫暖的文章是來自遙遠的台灣朋友所寫就的」,不僅是地理意義上的遙遠,更有文化之間不可化約的陌生。

文章底下有一則評論這麼說:「作為一個新疆人,我被你真诚的記述所感动,能这般白描新疆不同文化背景的人群,可見你人類學者的素質。謝謝你做的事情,希望你從中找到快乐。新疆需要這樣的記述。」我感動於他對這件事情所寄託的祝福「希望你能從中找到快樂」,即便在田野期間、在中國求學的日子裡,我並不全然快樂,很多時候被憂鬱和沒自信綁架,也常在一些相對普世的標準下隱隱感到後悔。但,在學習謙卑和同理的過程中掙扎,接受知識的陶冶和洗煉,把自己從「自己」裡面拔除出來,不可諱言是快樂的。

人類學在此時又像是一門博愛的學科,展示著發生在這個世界不同人們的生命故事,串連起彼此無法相互控制的每具身體,搭建了相互看見的橋樑。不管哪一個時代、什麼歷史前提之下,都是我們生而為人最珍貴的責任。

遠行的意義「他們不願意要我的車費,留下了電話讓我回北京以前通知他們一聲。『有知識好啊,到哪裡都不害怕』,小哥關上車門後、靠在車窗上樂呵呵的這麼對我說。」2015年夏天我出發去新疆,同年寒假已去過一次預調查,這次是單獨前往,正式展開田野調查。我心想,田野這麼長,要花的錢還有很多,不如就先在旅程上省一點吧!於是打算買火車票。接著又想,既然硬臥也是半躺不坐的卡在床鋪裡,那乾脆再省一點,坐硬座吧?反正都是坐,差不到哪裡。誰知道等上了車,發現車廂內部設置全然出乎意料——我原先以為硬座的車廂與座椅就像台灣火車的自強號那樣——是兩排「對望式」的三個座椅,中間沒有扶手,椅背豎直無法調整,座位之間空間狹窄,儼然不是個能夠舒適度過30多個小時的環境。事已至此,我也無從抗拒,找到位子(幸好是靠走道)就先坐下,打算趁始發站人還不多,趕快入睡。然而越來越多的人潮使得睡一覺這件事情變得無比困難,因為一等座位都坐滿以後,更多持「無座票」的乘客會想方設法擠上車,佔據每一寸他們看得見的空間,例如,我的腳邊。在發現小腿成了某位陌生大爺的靠墊之下,我根本無法入睡,只得拿書出來看。漫長又不適使我喪失與旁人互動的興致,恨不能化成一座巨大的鐘錶,飛速撥轉自己的秒針與時針,轉瞬間到達目的地。這當然不可能,所以到了西安站後,我試圖與鄰座帶著小孩的阿姨聊天以打發時間。阿姨在太原上車,因為只搶到一張坐票,所以帶著一張小板凳和小女兒交換著坐。小女孩就坐在我身邊,唏哩呼嚕吃著泡麵。阿姨說,小女孩放暑假了,她打算帶她去新疆參加旅行團,一路從烏魯木齊玩到喀什。我看了看小女孩身上還穿著制服,阿姨連忙解釋,因為學校補課的關係,昨天才從學校把孩子接回來,一刻不停的趕著上車,去新疆光坐火車就得兩天,不趕一點會來不及與旅行團會合。我說,這樣好累的,況且車上也不好休息。阿姨靦腆的笑一笑,伸手擦擦小女孩嘴角的泡麵殘渣,說,團費也不便宜呢,坐火車省一點好,何況要讓她見見世面,火車走這麼長時間,外頭可好看了。

不吃藥也會好!養生保健的易經內病外治法

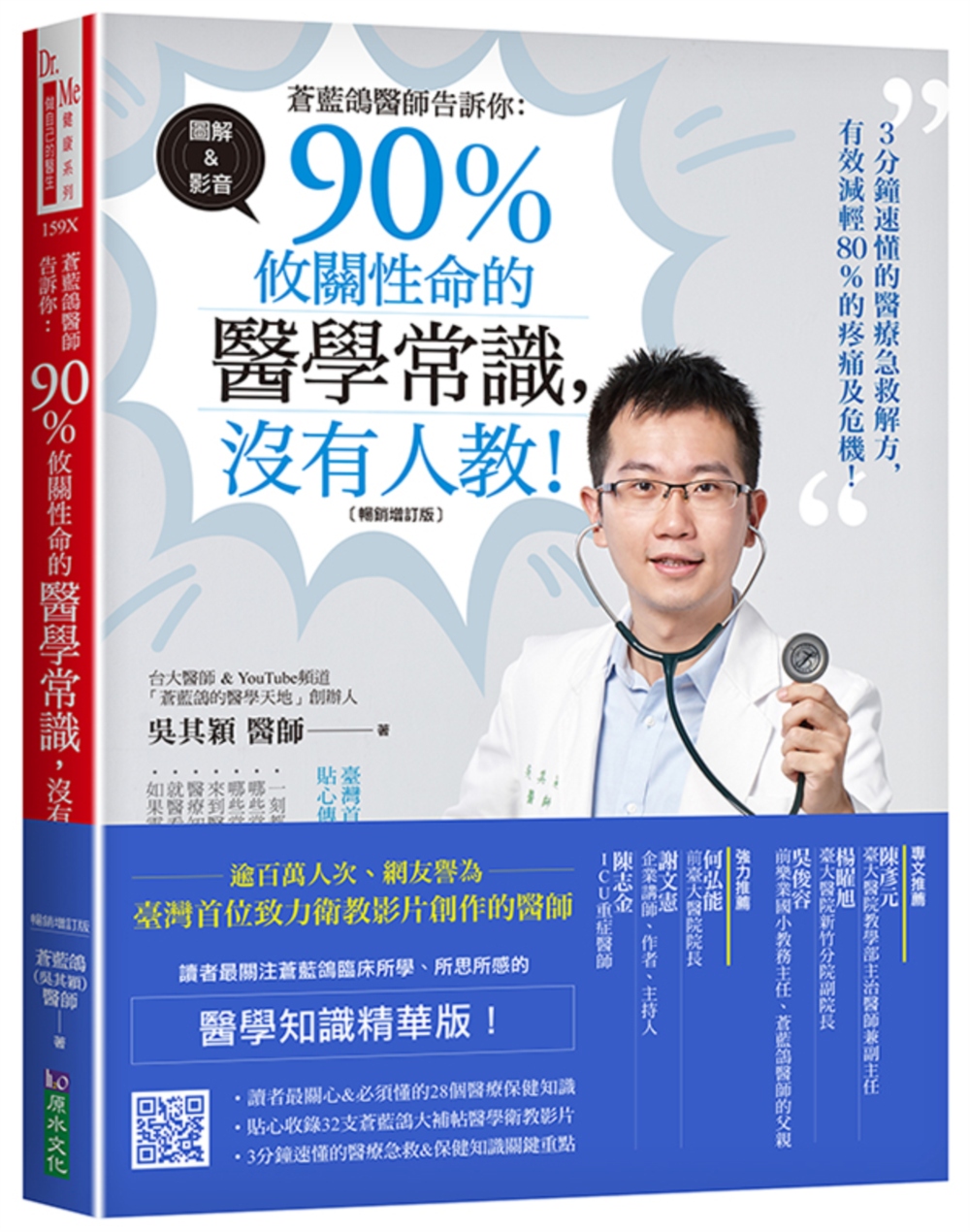

不吃藥也會好!養生保健的易經內病外治法 蒼藍鴿醫師告訴你:90%攸關性命的...

蒼藍鴿醫師告訴你:90%攸關性命的... 正確呼吸,調節自律神經:日本中西名...

正確呼吸,調節自律神經:日本中西名... 守護呼吸道

守護呼吸道 媽媽是最初的醫生

媽媽是最初的醫生 科倫醫生吐真言: 醫學爭議教我們的二三事

科倫醫生吐真言: 醫學爭議教我們的二三事 顧好耳鼻喉,不怕恐怖病毒找上你:4...

顧好耳鼻喉,不怕恐怖病毒找上你:4... 看得見的人體結構:你吃喝拉撒睡走跑...

看得見的人體結構:你吃喝拉撒睡走跑... 兒童中醫芳療:神奇精油膏提升孩子免疫力

兒童中醫芳療:神奇精油膏提升孩子免疫力 蒼藍鴿醫師告訴你:90%攸關性命的...

蒼藍鴿醫師告訴你:90%攸關性命的...