改變是大腦的天性-從大腦發揮自癒力的故事中發現神經可塑性 | 維持健康的好方法 - 2024年11月

改變是大腦的天性-從大腦發揮自癒力的故事中發現神經可塑性

腦是一個有機體,可以改變它自己的結構和功能,只要還活著,年紀再大仍能不斷改變。「神經可塑性」是近期神經科學最大的突破,這個革命性的發現,推翻了幾百年來認定大腦在成年後不能改變的看法。神經細胞可以重新生長、產生新連結的現象,不但給心智有缺陷的人帶來希望,也給過去認為不可治療的大腦傷害帶來復原的機會,而且還讓我們看到健康大腦擁有的驚人適應力。

多吉醫師是位精神科醫師和研究者,他投身於大腦可塑性的研究,而且遇見了最聰明的科學家,和生命被改變的病人。這本書包含多個個案的研究,那些長久以來被認為無可藥救的病人奇蹟般的進步:我們看到天生只有半邊大腦的米雪兒,重新組織她的腦,可以像正常人一樣工作;被認為是智障的楊透過大腦的訓練,現在能夠治療其他像她一樣的人。盲人可以看見,智商可以提昇,年老的大腦變年輕,痛苦的幻肢不痛了,中風病人恢復原有身體功能,腦性麻痺的孩子學會更優雅的走路,憂鬱和焦慮消失了,困擾一輩子的個性也改變了。

多吉醫師帶我們進入一個奇妙的世界,讓我們發現思想可以開啟或關閉我們的基因,改變大腦的結構。科學家發明儀器追蹤這些大腦結構的改變,藉此解讀人們的想法,使癱瘓者可以透過思想控制電腦滑鼠。現在我們知道智商正常的人,可以透過大腦訓練增進認知和知覺能力,用想像的方式使自己變成一個天才計算家、運動員或是鋼琴家。

在多吉醫師用心描述的故事中,我們看到了改變的大腦隱含的意義,更了解愛、性的吸引、品味、文化和教育背後的運作模式。這本書會永遠改變我們對人的潛能和人性的看法。

作者簡介

諾曼?多吉(Norman Doidge) 醫生

是個精神科醫師、心理分析師,哥倫比亞大學心理分析訓練中心的教授和研究員,也是多倫多大學精神醫學系教授。專業領域之外,多才多藝的他同時也是位作家、詩人。曾經四次獲頒加拿大國家雜誌寫作金獎(Canada's National Magazine Gold Award)。

譯者簡介

洪蘭

加州大學河濱校區實驗心理學博士,曾任教於加州大學河濱分校、中正大學和陽明大學,目前為中央大學認知神經科學研究所所長。已翻譯三十多本生物科技及心理學方面的好書,包括《學習樂觀.樂觀學習》、《大腦的祕密檔案》、《改變》、《奈米獵殺》、《恐懼之邦》、《養男育女調不同》、《語言本能》、《教養的迷思》和《愛與生存》等,並著有《講理就好》等九本書。近年來有感於教育是國家的根本,而閱讀是教育的根本,前後去過台灣大大小小近一千所中小學作推廣閱讀的演講。

改變是大腦的天性

從大腦發揮自癒力的故事中發現神經可塑性

〈策劃緣起〉?迎接二十一世紀的生物科技挑戰─洪?蘭

〈導?讀〉 ?每一個經驗都改變大腦的連接─洪?蘭

□前言─17

第?一?章?一個一直跌倒的女人……─21

第?二?章?為自己建構一個更好的大腦─57

第?三?章?重新設計大腦─79

第?四?章?喜好和愛的學習─141

第?五?章?午夜的復活?191

第?六?章?打開鎖住的腦?231

第?七?章?疼痛?247

第?八?章?想像力?273

第?九?章?把糾纏我們的鬼魂變成祖先?299

第?十?章?返老還童?343

第?十一?章?比部分的總和還多?361

□附錄一 文化塑造的大腦?395

□附錄二 可塑性和理念的進步?431

前言

本書是關於大腦可以自我改變的革命性發現,由大腦科學家、醫生及病人親身訴說這個驚人的改變和轉換。沒有手術,也沒有服藥,他們利用大腦當時尚未為人知的能力,改變了身體狀況。有些是被診斷為無法治癒的大腦病變的病人,有些是沒有特別的病變,只是想改進大腦功能的正常人,或是想防止大腦老化,保持現有能力的人。四百年來,這種想法被認為根本是不可能、匪夷所思的,因為科學和醫學的主流都認為大腦的生理結構定型了就不能改變。一般的看法是過了童年期,大腦的惟一改變是開始慢慢的走下坡,當大腦細胞沒有正常的發展,或是受了傷,或者神經細胞死亡了就不能再長出新的細胞來取代,反正都是越變越糟。大腦過了某個時期就無法改變它的結構,假如原來的路徑有損壞,也不能再找到一條新的路徑來執行它原來的功能。這個大腦不能改變的理論對天生大腦有損傷或心智有殘缺的人,等於下了一個終生殘障的判決。那些想研究健康的大腦是否可以透過運動或心智運作來增進或維持現有能力的科學家,都被告知不必浪費他們的時間去做這個無益的研究,因為大腦定型了就不能改變。神經學上的虛無主義(neu-rological nihilism)─認為腦傷的治療是沒有效的,是不必要的這種想法─瀰漫在我們的文化中,甚至阻礙了我們對人性的看法,因為大腦不能改變,而人性來自大腦,所以人性也是固定了就不能改變。

這個大腦不能改變的信念主要來自三個看法:第一,腦傷病人很少能夠完全恢復的;第二,我們無法看到活人大腦內部神經工作的情形;第三,現代科學從一開始就認為大腦是個設計複雜、建構精美的機器,而機器雖然可以做非常多令人驚異、嘆為觀止的事,它卻不會改變或生長。

我會對大腦可以改變有興趣,主要是因為我是精神科醫生及心理分析師,當病人的情況沒有像我預期的進步那麼多時,一般人通常會歸因到他大腦的硬體上。「硬體」是另一個把大腦比做機器的比喻,認為大腦好像電腦的硬碟,線路一旦固定了便永遠的被固定了,每一個設計都是事先設定好了來做某一個特定的功能。

當我第一次聽到人的大腦可能不是事先設定,它可以改變時,我必須自己去觀察、去做實驗來評估證據以說服我自己。這個調查使我走出了我的心理諮商室,進入一個新領域。

我開始去各處旅行,會見大腦科學先驅的各個有名科學家,這些人在一九六○年代後期及一九七○年代初期做了許多實驗,發現了令人意想不到的結果。他們發現大腦每一次做不同的活動時,這些活動都改變了大腦的結構,每次練習都改變大腦的神經迴路,使它更適合手邊的作業,假如某些部件壞掉了,其他的部件有時可以接管這項工作。那個把大腦比喻為機器,每個部件有它特定功能,大腦是這些特定部件組合的說法,並不能解釋科學家所看到的現象。科學家開始把他們所看到的這個大腦基本的特性叫做神經可塑性(neuroplasticity)。

Neuro是神經元(neuron)的意思,神經元是大腦和神經系統中的神經細胞。Plastic是可以改變的(changeable, malleable, modifiable)之意。一開始時,許多神經學家不敢在他們的論文中用「神經可塑性」這個名詞,他們的同儕嘲笑說他們在宣導一個華而不實的看法。但是,越來越多的實驗顯現這個現象後,他們終於推翻了這個大腦不能改變的教條。他們發現孩子並沒有被他一出生時的心智能力鎖住,受損的大腦常常可以重新組織它的功能,當一部分壞掉時,其他的部分可以來替代。假如大腦的某些細胞死了,經過一陣子以後,這些細胞的功能可以被替代,許多我們認為是固定的迴路,甚至基本的反射反應,都是可以改變的。有一位科學家甚至表示思考、學習和動作可以開啟或關閉我們的基因,因此重塑我們的大腦結構和行為,這可以算是二十世紀最驚人的發現了。

在我的旅途中,我曾拜訪過一位科學家,他使一出生就眼盲的人可以重新看到東西,另一位科學家則使一出生就耳聾的人可以聽得見。我見到幾十年前就中風,被宣稱無法復原的人,在神經可塑性治療之下,進步了很多。我也見到有學習障礙的人,他們的智商增加了,學習進步了;我看到一個八十歲的老人他的記憶可以回復到他五十五歲時的程度;我看到人們用思想重新設定他們大腦的神經迴路,改變了以前不可治癒的強迫症和創傷。我跟諾貝爾獎的得主請益,他們正在激烈辯論我們應該怎麼去重新思考大腦模式,因為現在我們知道了它是不停在改變的。

我認為大腦可以透過思想和動作來改變它的結構和功能的看法,是自人們第一次畫出大腦的基本結構及神經元以來最重要的一件事。就像所有的革命一樣,這個看法會有深遠的影響,我希望這本書可以告訴人們這些影響是什麼。神經可塑性的革命讓我們了解愛、性慾、悲傷、親密關係、學習、上癮、文化、科技,以及心理治療如何改變我們的大腦,所有的人文、社會科學、物理科學,只要是跟人性有關的學門都會受到影響,當然包括所有的訓練方式。這些學門都必須能解釋大腦可以改變自己的這個現象,並且了解每個人的大腦結構是不一樣的,它隨著我們每個人一生的遭遇而做改變。

雖然人的大腦顯然低估了它自己,但是大腦的可塑性也不全然是好消息。我們的大腦雖然因此更有彈性,更能應變,同樣的,它也更容易受到外界影響的傷害。神經的可塑性使我們更有彈性,但是同時也使我們更僵化,我把這個現象稱為「可塑性的矛盾」(the plastic paradox)。很諷刺的,我們一些最頑固不能改變的行為習性和毛病其實也是神經可塑性的產物。一旦某個改變發生了,在大腦中變成根深柢固,它就會阻止其他的改變發生。只有在了解神經可塑性的正向和負向效果後,我們才可能了解人類真正的潛能。

因為新名詞對從事新工作的人很有用,所以我稱從事研究大腦改變的科學家「神經可塑性專家」(neuroplasticians)。

下面是我與這些神經可塑性專家會談的經過以及被他們改造的病人的故事。

導讀洪蘭

每一個經驗都改變大腦的連接

二十世紀神經科學最大的衝擊就是擎天的兩個教條──大腦定型了不能改變;神經細胞死亡了不能再生──被推翻了。這個劃時代的改變對病人復健及教育觀念有重大影響,它顛覆傳統上「大腦受傷了,一輩子就是如此了,不可能康復了」的觀念,也挑戰過去「笨孩子不可教,只能去讀放牛班」的偏見。過去教改說,每個孩子頭上都有一片天,我們看到了實驗證據,的確沒有不可教的孩子。現在的教育觀念是:假如這個孩子沒有學會,是這個老師沒有教對,因為老師沒有花時間找出孩子的長處,從他的長處切入。(If the learner has not learned, the teacher has not taught.)從大腦實驗看來,每個孩子強處都不一樣,連雙胞胎大腦處理同一事情的活化量都不盡相同,所以沒有不可教的孩子。腦科學的進步徹底改變了教育的觀點和因應的政策,這也是我急切想把這本書介紹到台灣來的原因。

我們的大腦是一直不停因外界刺激而改變裡面神經迴路的連接,大腦是環境與基因互動的產物:我們的觀念會產生行為,行為又會回過頭改變大腦的結構;先天(基因)決定某個行為,這個行為又會回過頭改變大腦。例如閱讀會改變大腦,文盲跟識字者在處理文字訊息時,大腦活化區域不一樣。文字是五千年前的發明,是遠古祖先的時候所沒有的。有人說:人會閱讀是個奇蹟。人的大腦並不是演化來閱讀的,所以不管是什麼文字,大約都有百分之六的人不能閱讀(這叫失讀症,dyslexia)。在閱讀時,大腦基本上調動了很多原本做其他功能的區域來負責文字的處理,就好像現在負責辨識文字的區域原來是負責處理面孔的。一個有彈性的大腦就好像個能幹的家庭主婦,要燒菜,薑沒有了,用蔥代;鹽沒有了,用醬油代,它是以功能為取向的,相同功能的區域可以彼此代替。我們每個人都有這種經驗,你要開車到某處而主要道路斷了,你一開始會呆在那裡不知該怎麼辦,然後你會找出高速公路未開之前的舊路,穿過農地,繞過斷橋,你走小路的次數越多,就越能找到更短的捷徑來達到你的目的地。大腦的可塑性就是越常用的,連接越強,不常用的就被荒草淹沒了。

從書中,讀者可以看到神經可塑性的先驅,巴哈─y─瑞塔,為什麼敢去挑戰神經學祖師爺雷蒙?卡哈的教條,去碰別人不敢去碰的神經可塑性領域,因為他不像大部分的科學家死守一個領域,他的領域很廣,既是醫生,懂得心理藥物學,又因研究的需要,自修弄通了眼球神經生理學、視覺神經生理學、生物醫學工程學等。凡是與研究主題相關的知識他都得會,所以他花時間去把這個領域弄通,造就他的背景知識廣博,這是他成功的原因。我們看到在科際整合的時代,沒有什麼叫課內書、課外書,知識只分有用、無用,凡是研究要用到的都要知道,二十一世紀已經不再分領域了。這一點常讓我感嘆台灣到現在還有門戶之見,不接受跨領域的觀念,什麼系畢業就只能做什麼事,若去做了別的事,就被批評「撈過界」。事實上,只有跨領域,科學才會進步,因為知識是相通的,人是多方位的。如果巴哈─y─瑞塔不是跨這麼多領域,他就不會去問「眼睛對視覺是必要的嗎?沒有眼睛就看不到了嗎?耳朵對聽覺是必要的嗎?」這些挑戰傳統大家認為理所當然的問題,才打開了神經可塑性的大門,讓我們看到,其實看的不是眼睛而是我們的大腦,只要有方法把外界的訊息送入大腦,沒有眼睛,大腦也可以看得到的。科學上常說問對了問題,答案就出來了一半,只是能夠像他一樣敢問這些問題的人太少了。

我們的大腦一出生時是個很粗略的簡圖,因為神經還未分化完成,當嬰兒生下來,眼睛開始東張西望,耳朵開始傾聽生活環境中的聲音時,外面的經驗就開始精緻化這個簡圖,給輪廓添上枝葉,慢慢形成我們正常的大腦。老鼠剛出生時聽覺皮質是沒有分化的,它一半是對高頻率起反應,另一半對低頻率起反應。若在發展的關鍵期聽到某些特定頻率,大腦就會有某些細胞對這頻率特別敏感,活化起來,久而久之,地圖就不再是二大塊,而是變成很多區塊了。當每一個區塊都對某個聲音起反應,牠的聽覺皮質就被分化了。這種「只要接觸到刺激就可以改變大腦」是學習關鍵期最主要的特色,有人認為自閉症就是過早關掉了關鍵期,使他們的大腦地圖沒有完全分化,所以他們聽到一個頻率,全部的聽覺皮質都活化起來,造成自閉症或威廉氏症的孩子聽力特別敏感,對我們認為是普通的聲音不能忍受,會用手把耳朵蓋起來,並且大聲喊叫以平衡掉外來的刺激。

我們過去都忽略了噪音的傷害,最近有研究顯示在持續不斷噪音環境長大的嬰兒都很好動吵鬧,在德國法蘭克福及美國芝加哥所做的研究都發現噪音對孩子的智力有損害。研究者把剛出生的小老鼠放在白噪音的環境中長大,過了關鍵期後去檢查牠們的大腦皮質,結果發現大腦嚴重不正常,容易放電有癲癇。大腦掃描也發現皮質沒有分化完成時,孩子無法集中注意力,他們的大腦是一片混亂、吵雜不堪。看到這些報告,我們開始擔心台灣的孩子,因為中國人喜歡大聲說話,唯恐天下不知他有嘴巴,整個大環境非常吵雜,尤其是在餐廳,音量竟高到九十分貝,要交談必須盡力嘶吼。最近流行的卡拉OK更是把音量開到極限,造成耳膜傷害,甚至連幼稚園小朋友說話聲音就已沙啞了。我們應該馬上提醒父母「輕聲細語」不但是禮貌,還影響著我們的健康。不知中國人何時能學會自己的隱私不要說給全公車的人聽。

從實驗中,我們看到大腦的可塑性跟多巴胺有關,多巴胺可以使達成目標的那個行為的神經迴路固化,連接得更緊。上癮就是這樣產生的,每一次使用毒品就會產生一種蛋白質?FosB,它會累積在神經元上,直到多到打開某個基因的開關;這個基因的打開或關閉會造成持久性的改變,所以即使戒掉毒品,這個改變也仍然存在,對大腦的多巴胺神經元造成不可逆轉的傷害。有人說A片是提供健康的快樂,從性的緊張中解放,其實A片提供的是上癮、耐藥性、它是減低快樂的感受。對A片上癮的人會渴望A片,卻不喜歡它,A片看久的人會覺得女友對他沒有吸引力,寧可看A片,不去跟真人約會。

這本書集合了最近十年來大腦研究的精華,讓我們看到一個行為發生的原因及可能的補救方法。例如我們每個人都有考試開夜車,臨時抱佛腳的經驗,每個人也都有抱佛腳念的東西是現炒現賣,明天考完就忘記的經驗。這個原因在於臨時抱佛腳跟每天念書慢慢累積這兩種神經迴路的改變是不同的。實驗者訓練一批盲人讀點字,盲人在上完一週課後,星期五的下午去到實驗室掃描大腦,休息一個週末後,星期一來上學時,先到實驗室掃描大腦再去上課。結果發現星期一的大腦圖跟星期五的不一樣,星期五的大腦地圖都是快速的擴張,但是星期一又回到原來的基準線。這實驗做到六個月時發現,這六個月中,每一次星期一的大腦地圖都回到原來的基準線,六個月之後,星期一的仍然未變,但是星期五的地圖仍在擴張,只不過不像過去那麼快了。這裡最重要的是,星期一的地圖雖然在六個月之內一直沒有改變,但是六個月以後有慢慢變大,一直到十個月時,進入高原期。這些盲人在學了十個月的點字後,休息二個月,再回來上課,實驗者發現,他們星期一的地圖跟二個月前一樣,保持穩定。這表示每天的練習會導致短期的改變,但是永久性的改變在星期一的地圖上才看到。星期五的改變是強化現有的神經迴路,星期一的改變是形成全新的結構,是長新的神經連接而不是連接舊的。開夜車是強化現有的神經連接,如果要長久改變必須持續用功形成新連接。孔子說的「溫故而知新」,現在在大腦中看到了神經機制。所以學習沒有一蹴而就之事,它是要下苦功的,我們的每一個經驗都改變大腦的連接。

我們的大腦就好像玩黏土一樣,我們所做的每一件事都會改變黏土的形狀,假如你開始玩的黏土是正方形,然後你把它搓成圓球,雖然它仍然可以回歸正方形,但是它不再是原來的正方形,它裡面分子的排列不一樣了。元宵節時吃湯圓,每顆湯圓外表都一樣,但是一咬下去就知道這師傳搓揉的工夫,因為裡面分子的排列不一樣。一個有精神病的人,即使行為被治癒了,他的大腦也不可能再回復到他未發病前。因此我們大人一言一行、一舉一動要非常小心,它會對孩子的大腦留下痕跡,更不可因我們觀念的錯誤,一定要上明星學校,光耀門楣,而把孩子推進精神病院,造成一輩子遺憾。

最後有一點一定要指出的:台灣一直受日本的影響,社會上流行著日本人說的右腦革命、右腦開發的謬論。在本書中,所有的科學家都指出在嬰兒發展的初期,大腦的兩邊是很相似的,核磁共振的片子顯示一開始時,聲音在兩個半腦處理,兩歲時,新奇的聲音才移到左腦去處理。我的兒子在八個月大時,給他聽中文的四聲聲調,他在右腦處理,一歲以後換到左腦,因為那時他已經知道這聲音跟他的母語有關,但是外國人到了二十歲還把四聲當物理音處理(當然對他們來說,它的確是物理音,所以在右邊)。我們的兩個半腦一開始時都能處理訊息,慢慢的處理得好的開始獨攬,同時送出抑制的指令,叫另一邊不要做,何必兩人都做同樣的事情呢?各做各所擅長的事即可。因此絕對沒有日人七田真所說的「右腦先發展到三歲才長出腦梁到左腦去」的說法。有時,我很心急要把國外正確的知識介紹進來,因為腦與學習和教育的關係大家已經看到了,哈佛大學每年都在辦腦與學習的研習會,每年都有幾千名老師報名。但是有不肖商人看到這個商機,利用國人崇日(換成現代流行語叫哈日)的心態,引進不正確的幼兒教育方式,不但大賺我們中國人的錢,而且殘害我們的幼苗。北歐國家老早就知道太早上學,孩子還未成熟就教寫字算數對孩子身心情緒發展不好,但是國人一窩蜂把三歲孩子送去學心算,學「潛能開發」,這是揠苗助長。本書所訪問的幾位腦科學家,如莫山尼克、帕斯科─里昂、葛瑞夫曼,都是國際知名的科學家,他們的論文發表於《科學》、《自然》等國際一流的期刊上,因此,他們的實驗結果是比較可信的。

「知識是力量」的前提是,知識必須是正確的知識,才會發揮力量。正確的知識被接受了,不正確的知識就無處容身,希望本書能帶給父母、老師、病人及所有人一些正確的大腦觀念,讓大家知道我們的腦是如何運作才產生我們的行為,從而保護自己的大腦,讓大腦為我們工作得更久。

第1章一個一直跌倒的女人……如何因為人類感官有可塑性的發現而得救施力茲(Cheryl Schiltz)覺得她永遠在摔跤,因為她覺得她要摔跤,所以她就跌下去了。當她自己站起來時,有一剎那,她看起來好像站在懸崖峭壁上,馬上要掉下去。一開始,她的頭晃來晃去,歪向一邊,她的手臂向前伸出,想平衡她的身體,很快,她的身體前後搖晃,看起來就像一個走鋼索的人正在失去平衡,要掉下去前的一刻。只不過她的腳穩穩的站在地面上,兩腳叉得很開,她看起來不像是害怕摔跤,而是更像她害怕有人推她。我說:「你看起來像是一個人在橋上玩蹺蹺板。」「是的,我感覺我好像快要跳起來,雖然我並不想跳。」更仔細觀察她時,我發現當她想站直不動時,她會抽動,好像背後有個看不見的壞人在推她,一開始推這邊,然後推另一邊,很殘忍的要將她推倒。只不過這個壞人是在她身體裡面,而且已經住了五年了。假如她想起來走路,必須扶著牆才能起來,即便如此,她還是走得不穩,像個喝醉酒的人。對施力茲來說,她沒有一分鐘安寧,即使她已跌倒在地,這個內在的壞人仍不放過她。「你跌倒時是什麼感覺?」我問她:「那個就要跌倒的感覺在你倒地後沒有消失嗎?」「過去有的時候有,」施力茲說:「當我失去踩在地上的感覺時……,好像地窖的門打開了,把我吞了進去。」即使她已經跌倒在地上了,她還是感到身體繼續往下掉,好像掉入一個無底的深淵,一直在墜。施力茲的問題出在她的前庭半規管,這個專管我們平衡的器官失去了功能。她很累,這個永遠感覺到自己在往下掉的恐懼使她抓狂,不能想其他的事情。她對未來充滿了恐懼,這個毛病發生不久,她就丟了工作,她本來是國際商務銷售代表,現在只能靠一個月一千美元的殘障補助金過活。她更為自己逐漸老去而擔憂,她有著莫名的焦慮症。平衡感的功能在正常時常被我們忽略,但是它卻對我們的健康幸福感非常重要。一九三○年代,精神科醫生施爾德(Paul Schilder)曾經研究過平衡感跟人感到自己是健康的、有著「穩定」的身體有密切的關係。當我們用「感到已經定下來了」(feeling settled)或是塵埃未定(unsettled),平衡了(balanced)或是不平衡(unbalanced),深根的(rooted)或是無根的(rootless),「腳踏實地的」(grounded)或是「懸在半空中的」(ungrounded)這些形容詞時,我們用的是前庭半規管的語言。這種平衡感覺的重要性只有在像施力茲這種病人身上我們才看得到。所以得到這種病的人常常在心理上崩潰,被逼得去自殺。我們有很多感覺常常自己不自覺,一直要到失去了才發現它的重要性。平衡感平常效果好到天衣無縫,使我們一點都感覺不到它的存在,所以它不在亞里斯多德(Aristotle)列舉的五種感官之內,千百年來被人們所忽略,直到現在。

【少林秘傳版】易筋經12式超圖解(...

【少林秘傳版】易筋經12式超圖解(... 按壓腳趾頭,告別疼痛與側彎:肩頸僵...

按壓腳趾頭,告別疼痛與側彎:肩頸僵... 星星王子--我的左腳

星星王子--我的左腳 顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵...

顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵... 走對路少生病:關節、筋膜大小毛病無障礙

走對路少生病:關節、筋膜大小毛病無障礙 年長者的肌筋膜伸展運動圖解全書:5...

年長者的肌筋膜伸展運動圖解全書:5... 鬼手武醫的對證徒手療法:第一本從肌...

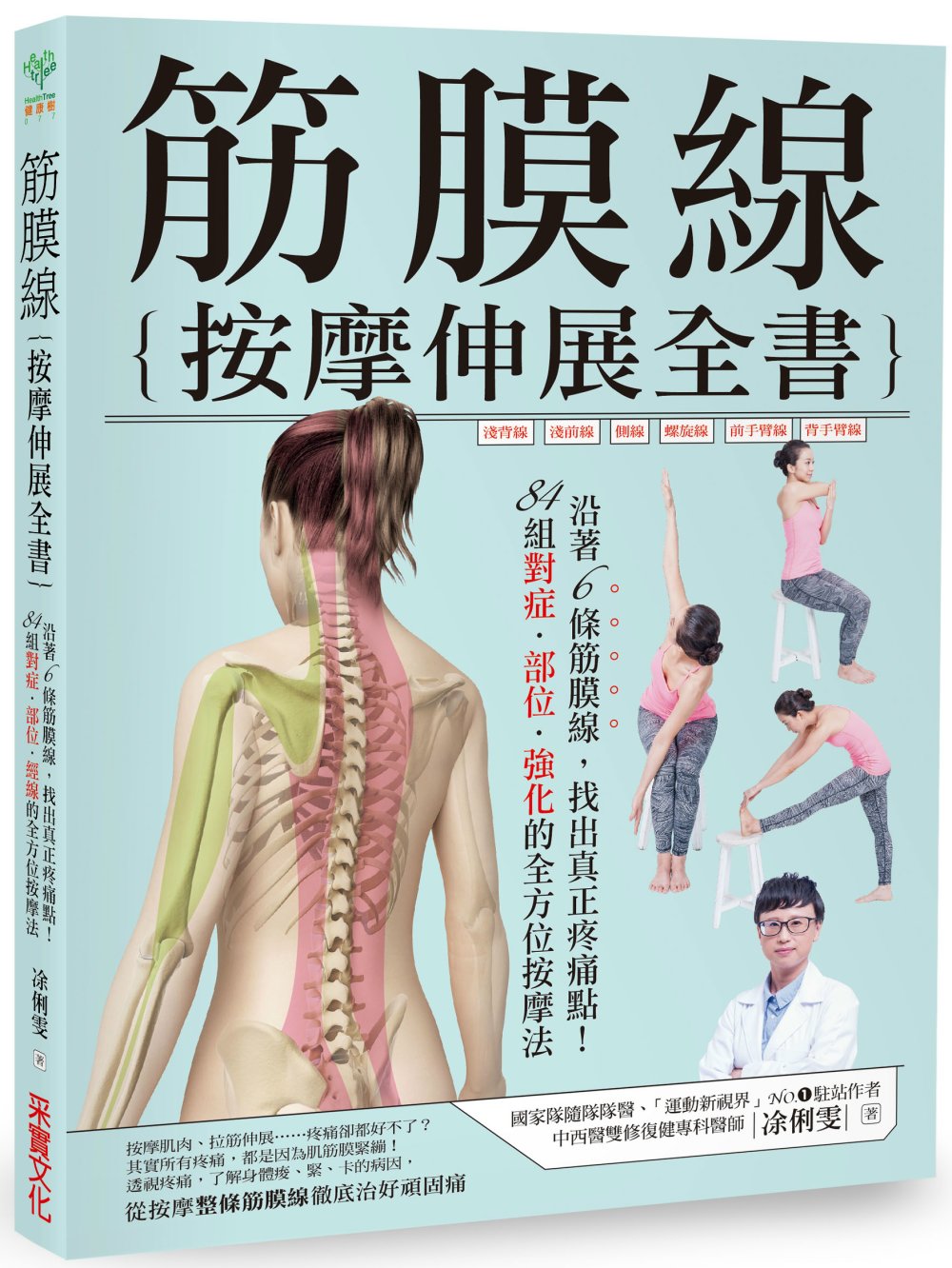

鬼手武醫的對證徒手療法:第一本從肌... 筋膜線按摩伸展全書:沿著6條筋膜線...

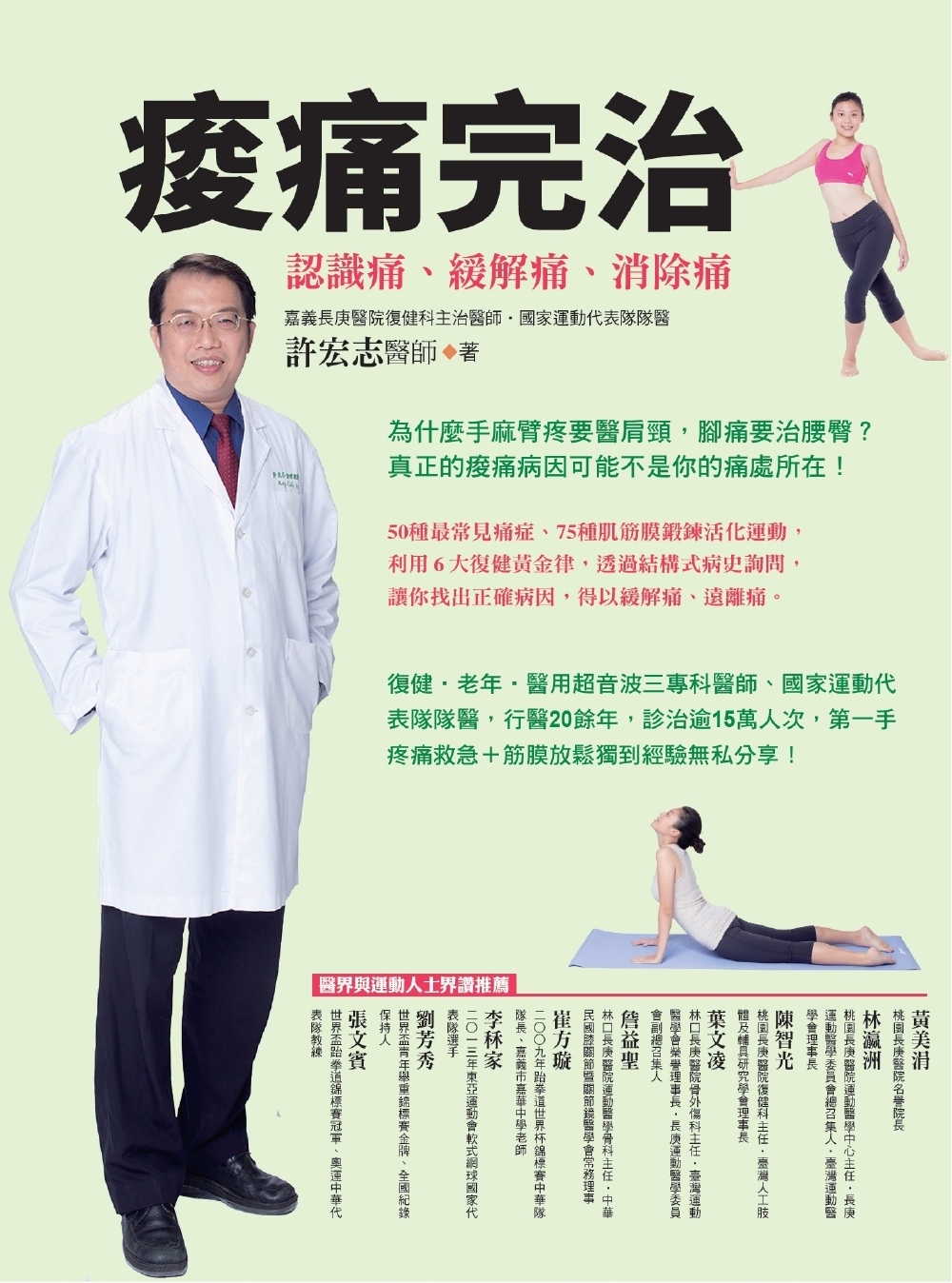

筋膜線按摩伸展全書:沿著6條筋膜線... 痠痛完治(2版):認識痛、緩解痛、消除痛

痠痛完治(2版):認識痛、緩解痛、消除痛 筋骨關節疼痛防治全百科:骨科專家游...

筋骨關節疼痛防治全百科:骨科專家游...