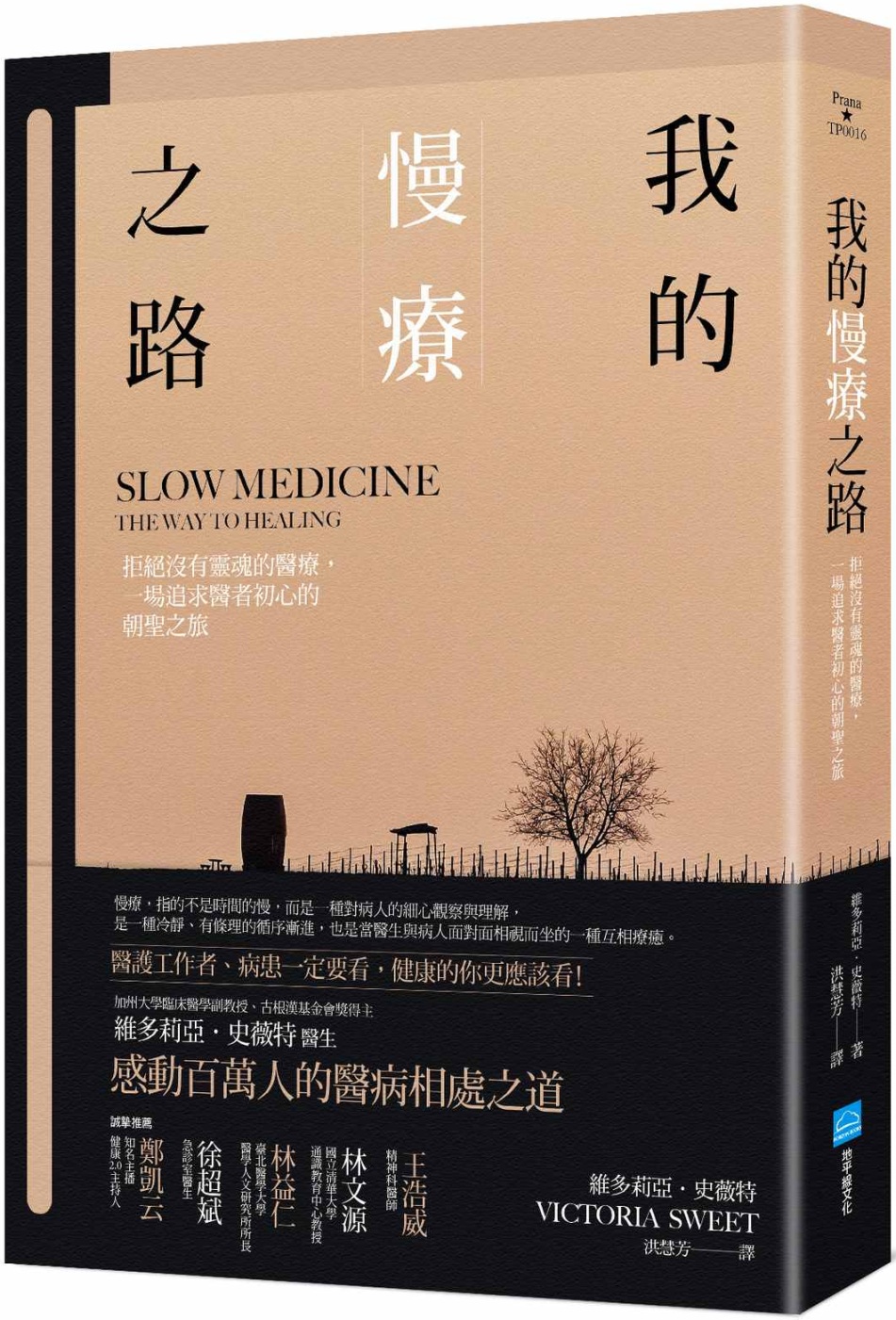

我的慢療之路:拒絕沒有靈魂的醫療,一場追求醫者初心的朝聖之旅 | 維持健康的好方法 - 2024年11月

我的慢療之路:拒絕沒有靈魂的醫療,一場追求醫者初心的朝聖之旅

慢療,指的不是時間的慢,

而是一種對病人的細心觀察與理解,是一種冷靜、有條理的循序漸進,

也是當醫生與病人面對面相視而坐的一種互相療癒。

疾病的療癒不是靠神乎其技,而是需要時間──

因應身體和資料需要時間,正確的診斷和治療也需要時間。

「舒默先生坐在檢查台上,他一開口就說,他有一個禮物要送我。他從一個棕色紙袋裡取出一個玻璃罐,罐子裡裝著朦朧的液體,我看到裡面浮著一大塊組織,那是他的動脈瘤……我看著那個東西,它看起來像一團不規則的團塊。但是你仔細思考的話,那其實是一個生命。直到今天,我仍在思考它意味著什麼,代表著什麼。」

全球正在興起一股「慢療運動」!這種全新看待身體與健康的方式,企圖結合快與慢的醫療系統。醫生不僅應該是個熟練的技師,從各種線索追根究柢病人痛苦的根源;醫生也應該是個園丁,自問是什麼阻礙了患者本身的自癒力,再幫患者移除阻礙。

得獎作家史薇特醫生深諳這個道理,因為她在卓越的職涯中學習及經歷了這一切。她在書中娓娓道出一個又一個令人難忘的動人故事。故事中的老師、醫生、護士和病人幫她體悟了慢療之道,使她不僅成為慢療界的先驅,也成為激勵大家參與的靈感來源。

史薇特醫生帶我們瞭解,醫療既是一門技藝,也是一門科學,更是一門藝術;醫療也是人際的、私密的,甚至是精神的。醫療工作需要得來不易的智慧累積,那是演算法所無法取代的。那是以一種真正有成效、有效率、充滿人性又永續的療癒方式,用來融合「快」與「慢」。

名人推薦

王浩威 (精神科醫師)

林文源 (國立清華大學通識教育中心教授)

林益仁 (臺北醫學大學醫學人文研究所所長)

徐超斌 (急診室醫生)

鄭凱云 (知名主播/健康2.0主持人)

專業推薦

各界讚譽

「令人驚嘆……真摯動人……細膩而深刻……醫療從業人員可以從史薇特這本書中學到照護患者最重要的課題:『做出正確的診斷,幫患者移除不必要的藥物、副作用和不良反應,以及運用大量的時間。長遠來看,如此省下的支出遠比花費的成本還多。慢慢來,但效果更好。』《紐約時報》書評

「考慮進醫學院或正在攻讀醫學院的人都該拜讀這本書,其實其他人也該看……史薇特這本書是她慢慢找到終生志業的回憶錄。書中不只談如何學習懸壺濟世,也談如何開創生命……她的醫師養成歷程遠比任何爭論式的宣言更加動人。」《大西洋月刊》(The Atlantic)

「史薇特透過病患的動人故事,以及她在醫學院求學的經歷,探索她如何找到一種慈悲的醫療照護方式。這是排解當今一大熱門議題的詳盡指南。」《好當家》(Good Housekeeping)

「這是對一種更人道的療癒體系做出熱情的呼籲,對醫療從業人員或患者來說都是難能可貴的好書。」《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)

「針對當前那種犧牲療癒、只講效率的專橫療法,史薇特提供了另一種替代方案。」聖塔克魯茲的《美好週報》(Good Times)

「優美動人……史薇特行文明晰直率,字裡行間洋溢著溫情與智慧。從開篇就緊緊扣住讀者的心弦,一開始即提到其父親住院並與死神擦身而過的揪心經歷……她以冷靜明晰的方式帶大家瞭解,當醫療照護只講求經濟而不再是使命,充滿訴訟而毫無尊重時,我們因此失去了什麼。我們只能祈禱史薇特不是在荒野中吶喊的先知。」《聖雲遊客》(St. Cloud Visitor)

「故事精彩動人……讀來令人不忍釋卷……患者可以從這位良醫的溫馨、親切、博學的療法中獲得慰藉。」科克斯書評(Kirkus Reviews)

「這是醫療照護者都該聽取的完善建議。專業人士和普羅大眾都會受到這本好書的吸引。」圖書館雜誌(Library Journal)

作者簡介

維多莉亞.史薇特(Victoria Sweet)

在舊金山的深池醫院(Laguna Honda)行醫逾二十年,並以《慢療》(God’s Hotel: A Doctor, a Hospital, and a Pilgrimage to the Heart of Medicine)一書描述那段行醫經歷。她是舊金山加州大學的臨床醫學副教授,也是擁有歷史與社會醫學博士學位的獲獎史學家,榮獲古根漢基金會獎(Guggenheim Fellowship)。

譯者簡介

洪慧芳

國立台灣大學國際企業學系畢業,美國伊利諾大學香檳分校管理碩士,曾任職於西門子電訊及花旗銀行,現為專職譯者,從事書籍、雜誌、電腦與遊戲軟體的翻譯工作。

Blog: cindytranslate.blogspot.tw/

前言:沒有靈魂的醫療

電腦上的一切看起來都很好,但我父親得到的不是醫療(medicine),

而是健康照護∕衛生保健(healthcare)──那是缺乏靈魂的醫療。

我所謂的「靈魂」是什麼?我是指父親沒得到的東西──存在感,關注,判斷。還有慈悲。

01 跨入寶瓶年代

榮格不相信進化,但他確實相信發展。改變的動力是物極必反,亦即藉由對抗來產生對立。

他相信循環,相信旋轉,相信輪換──就像我在紐曼家的屋頂上所看到的循環時間。

他的理念是一種很古老的理論,那種旋轉是以歲差、一個回歸、走完一個大年為基礎。

02 古魯相隄醫生和我的新白袍

那天,古魯相隄醫生讓我相信,只要我徹底檢查一個病人,

就能判斷他罹患什麼,或沒有罹患什麼。病人的身體有如一塊等著我們繪製地圖的大陸,你是在探索!

你怎麼能當個紙上談兵的探險家呢?那是「慢療」的第一步,可能也是最重要的一步。

03 頭有洞的男人

那是我第一次做診斷,連我自己也不敢相信。我只是一個醫學院的學生,我懂什麼?

其實我什麼都不懂,我只是看到──注意到──那五份厚度驚人的病歷中有那麼一句話,

那句話甚至不是我的見解,而是別人的:「或許病人患有多發性骨髓瘤。」

04 葛瑞格醫生的30%哲理

如果我們觀察任何新藥物或治療的良好效果,然後再加上它的不良效果(有害反應和副作用),

幾乎每次都是完全抵銷。新的藥物只是改變了排列組合。它減少了預定要解決的問題,卻引發了其他的問題,

所以最後得出的結果正好是三分之一、三分之一、三分之一。

05 對奇蹟之神的祈求奏效

喬伊這個故事凸顯出醫學的狂妄自大──無視上帝,無視不符合你的構想和世界觀的一切。

喬伊那個案例的出現,讓我開始相信現代醫學、科技醫學、快速醫學雖然了不起,但不見得足夠。

療癒不是只能依靠科技。醫學差點讓他斷送了生命,正是因為拘泥於理性和療法,以至於束手無策。

06 希波克拉底的披風

醫學院的設計架構相當巧妙,它是以快速醫療為基礎與起點──亦即從事實、實驗、資料和知識開始學起,

接著學習對眼前的病人身體提出問題,然後找出故事,之後抱著存疑的態度,

最後,你在各種多元的情況下運用所學,瞭解各種疾病實際上是如何呈現的。

07 三位先知,沒有鯨魚

凱利醫生其實是在教我們慢療的關鍵策略:先做最重要的事,暫且放任其他的事情不管。

因為如果三分之一的病人(所以是三分之一的事情)會自己好轉。

但是現代醫療無法讓你這樣做,它不讓你按緊急順序來思考問題,而是讓一切變得一樣重要。

08 造訪雞舍

我們把病人當成理性的成年人,認為病人是識字的、受過教育的、冷靜的,他可以同意,也可以拒絕。

但你後來會意識到,病人(即使是你自己)其實不是最適合為自己做決定的人,

醫生與病人共同決策其實是一種對健康的幻想。

09 走在時代之前的慢療診所

也許我可以用兩種身體模型來理解病人。一種模型是把身體視為微型工廠和故障機器的實體,

另一種模型是把身體理解成液體流經許多通路,生病是液體流動受阻或氾濫的現象。

於是,我開始深思,或許接下來我該做的是學習中醫、印度醫學,順勢療法或自然療法。

10 過了無可挽回的時機

在醫學院裡,從來沒有人教我什麼是「過了無可挽回的時機」,那是我第一次聽到這種說法。

快速醫學不會承認某個時機點是疾病衰變、惡化的點,超過那個點之後,身體就無法復原了。

快速醫療可以讓身體存活很長一段時間,但那樣做對卡莫納太太毫無益處,甚至對她有害。

間歇期──快速醫療和緩慢醫療的會合

我學到一個緩慢醫療的啟示:個體醫學是什麼樣子。這世上沒有一體適用的醫療,

不是每個人都該接受同樣的治療或服用某種藥物。正確的答案取決於你的風格、你是誰、病人是誰。

還有,哪個醫生負責治療那個病人!

11 轉變

直到我自己成為病人,並從病人的原型中(那是依賴、無助、危急的原型)理解以後,我才瞭解病人的反面。

病人的脆弱、恐懼和依賴喚起了醫生的原型──冷靜、無畏、可靠。一個發出呼喚,一個做出回應。

所以,只要有疾病,就會有病人;只要有病人,就會有醫生。

12 技藝、科學與藝術

那些玫瑰告訴我,醫學不僅是一門技藝,也是一門藝術。

醫學確實是一門技藝,因為那是一種技巧──是經歷數千小時的學習和數千名病人而累積的許多技巧。

但它也是一門藝術,因為它有第七感──知道把手指放在哪裡,或者更確切地說,是我的手指知道要往哪裡放。

13 樓上樓下

我想起醫生和患者之間既奇妙又深刻的關係,想起我從患者身上得到的,以及他們從我身上得到的。

在我學到的現代人體模式底下,彷彿還存在著某種東西,那是另一種體系,它的範圍不是那麼明確,

那是一種能量和連結的體系,有無形的「因」與有形的「果」。

中場暫停或宇宙蛋的裂縫

希德格對整個宇宙的看法,是一幅觀察入微、也符合解剖學的出生圖像!

中間的地球不僅是地球,也是陰道;嬰兒頭的出現是以天堂之河湧現來代表……

希德格那幅畫就像現代醫學書裡的圖畫一樣栩栩如生。

14 綠色生機

希德格確實運用這個源自園藝學的概念,開發出獨到的見解,她把這個概念套用在人體上。

根據那個觀點,身為醫生,我不該只是身體的技師,去找身體哪裡故障並加以修復;

我也應該是身體的園丁,去滋養身體的綠色狀態,移除阻礙其生機的障礙。

15 沒有什麼比生命更美好

在尼克斯身上,我不是依序使用快速醫療和緩慢醫療,而是雙管齊下,

緩慢地使用快速醫療(量血壓、量脈搏、使用納洛酮),

快速地使用緩慢醫療(整體掃描他的身體,把他放在環境中觀察)。

我必須在慢中求快,在快中求慢,而且自始至終一直融合快與慢。

16 慢療宣言

這種療癒之道不是排斥「快」或「快速醫療」。它並不排斥把身體視為一台機器,

也不排斥把醫生視為好的技師,追溯病人痛苦的根源,甚至把東西拆開來修理和替換。

更確切地說,它是一種融合慢與快的方式,融合了園丁之道和技師之道,

把兩種模式視為一起裝在小工具箱裡的工具,看情況使用合適的工具。

謝辭

附註

前言

沒有靈魂的醫療

直到我自己的父親住院,我才意識到現在的醫療狀況有多糟。

那是感恩節前一週的週五下午,顯然不是生病的恰當時機。即使是醫院和醫生,也有各自的排程,我們習慣利用週五下午把事情整理告一段落,以便安度週末。週五中午,我爸媽上館子用餐。回家後,我爸躺著休息,之後我媽親眼目睹他癲癇發作。

這其實是老毛病了。多年來,他經歷了幾次全身性發作,本來就該服用抗癲癇藥物,但有時會忘了服用。我媽雖然看過他癲癇發作,她依然嚇壞了。癲癇發作起來很嚇人,但大多不會造成傷害。

她打電話叫救護車,醫護人員把他送到離住家五個街區外的社區醫院,院方做了檢查後,便讓他入院治療。

這點令我大吃一驚。平時我是在舊金山的公立醫院擔任醫師,在我上班的醫院裡,我們不會讓這種復發性的癲癇患者住院。我們會看他的檢驗值,讓他做電腦斷層掃描(CT scan),在急診室裡觀察他一夜,增加他的癲癇藥物劑量,隔天早上就請他回家了。然而,這間小型的社區醫院卻決定好整以暇地慢慢來,幫他找合適的癲癇療法,讓我年邁的母親晚上可以先睡一覺,聽起來似乎很人道。

我先安撫家人,請他們放心。我說,明天下午等父親從癲癇後的狀態清醒過來,院方肯定會讓他出院,那時我會過去探望他。到時候,他的狀況可能會比癲癇發作前更好。全身性癲癇發作看似可怕,但有助於清除大腦中的雜質。電療法會把電流通過大腦,目的就是為了清理大腦。全身性癲癇發作後,一切都會立即停止運作。接著,就像電腦重新開機一樣,官能會逐一恢復。先是睜開眼睛,接著身體開始移動,然後病人露出微笑。之後,語言能力恢復了,然後是記憶回歸。某種程度上來說,全身性癲癇發作其實有好處。它就像電腦重新開機,一切都重整、重新歸檔了。之後的感覺更加明晰,運作起來更加俐落,連線又順暢了。

我父親待的那間私人病房可以眺望山景,享受窗外透入的自然光,但我踏入那間病房時嚇了一跳。他的四肢完全被綁住了,手腳都有繫帶綁著床腳。他看來意識昏迷,床腳的尿袋裡是血液染紅的尿液。我母親坐在他的身邊,一臉惶恐不安,臉色慘白。

當時他們結褵六十八年了,夫妻關係有如羅密歐與茱麗葉,你可以想像羅密歐經過最初二十年的洗禮後,性情變得多急躁;茱麗葉經歷了生活中可能惹惱羅密歐的一切事物後(包括她自己),變得多麼神經質。我的母親依然美麗,父親也依然帥氣,他頂著一頭白髮,那雙灰藍色的眼睛時而專注,時而懷疑,時而挑逗。他非常在意自己的外表,總是穿著襯衫,打著領帶,西裝革履,風度翩翩,舉止合宜。他依然會為女士開門,在路上與女性並行時,他總是讓女性走在人行道的內側。他向來態度強硬,從無怨言。在那個下午之前,我不曾看過他認輸、受驚或膽怯的模樣。

我離開病房去找他的醫生,或者更確切地說,是當時值班的住院醫師。戴伊醫生(Dr. Day)獨自在護理站,對著電腦打字。我走了過去,自我介紹說我也是醫生。他的樣子看起來很匆忙,我看得出來,畢竟還有其他的病人等著他看病,我很清楚那種情況。雖然他的眼睛始終盯著螢幕,沒有移開,但他確實為我說明了一下。

「妳父親昨晚第一次癲癇發作,送來這裡,所以我們讓他住院,以排除中風的可能。第一次電腦斷層掃描並未發現異狀,所以我們安排明天再做一次電腦斷層掃描,因為妳也知道,有時中風後做第一次掃描看不出異狀。」

我一聽,嚇了一跳。這不是我父親第一次癲癇發作,而是多次發作中的一次。這是很大的區別,因為以我父親的高齡,如果是首次癲癇發作,那幾乎可以肯定是因為中風,這時他需要的是中風的照護療程。但是,如果患者已有多次癲癇發作的經驗,那麼這次發作通常只是因為忘了服藥罷了。

「但這不是他第一次癲癇發作。」我澄清道:「多年來他陸續發作過好幾次了。」

戴伊醫生停止打字,一臉疑惑地說:「我確定我在他的電子病歷上看到『第一次癲癇』……我查一下……啊,在這兒,沒錯,跟我記得的一樣。神經科醫生在入院記錄上寫道:『第一次癲癇,需排除中風的可能。』」

「但那不是他第一次癲癇發作,只是好幾次中的一次。你看,他的過敏清單上還列了對癲癇藥物過敏,在這裡。」我從他身後看著螢幕,指給他看。

「嗯……對,妳說的沒錯,我應該更改診斷結果。」

戴伊醫生花了不少時間在電腦上更改診斷結果,但他似乎對更改的結果不太滿意。「好吧,明天我們再做一次電腦斷層掃描,有時第一次掃描看不到中風的跡象。」

我回到父親的房間去看他,心想也許我漏看了什麼,也許他癲癇發作的同時也中風了。

父親是處於昏沉熟睡的狀態,獨自一人躺在房裡,手臂上插著靜脈輸液,膀胱插著導管,手指上的夾子把血壓和脈搏數據以無線傳輸的方式,傳到病房外的電腦。我在病床上坐了下來,他睜開眼睛。原來他不是睡著了,而是假裝睡著了。接著,我檢查他是否有中風的跡象。他兩眼的瞳孔一樣大,反應也一樣,雙手和雙腿的力量一樣,臉部沒有任何變化。他確實感到昏昏欲睡,畢竟他尚未從癲癇完全恢復過來,因注射鎮定劑而安靜無神,再加上睡眠不足,但除此之外,沒有大礙。

「我什麼時候可以離開這裡?」他問我。

「很快,他們想再做一次腦部掃描。」

接著,我出去問戴伊醫生,為什麼要插導尿管及綁住患者的四肢。但他已經不見蹤影,外面空無一人,連一個護士、護理員、清潔員都沒有。

那晚我父親過得很痛苦,他焦躁不安,導尿管令他疼痛不已,他想盡辦法要自己拔除管子,導致院方又增加他的鎮靜劑劑量,繼續綁住他的手腳。第二次掃描也看不出中風的跡象,但院方仍持續對他採用中風療程。之前戴伊醫生試圖更改電子病歷上的「中風」診斷,看來是沒有改成。所以隔天下午我去探望父親時,他依然被綁著,導管也插著。這時他的鬍子都長出來了,沒有梳洗,疲憊不堪,昏昏沉沉的。他孤單一人,體力虛弱。由於診斷上寫著「中風」,院方沒給他吃任何東西,他已經餓兩天了。

「我要怎麼離開這裡?」他問我:「妳能救我出去嗎?他們不給我吃任何東西,把我綁得死死的,我連搔個鼻子都辦不到。」

「你會離開這裡的,但需要一點時間。現在最重要的是,他們進來問你日期、地點以及現任總統時,你不要回答米勒德.菲爾莫爾(Millard Fillmore,譯注:第十三任美國總統,總統任期是1850年7月9日-1853年3月4日。)。他們不知道他是誰,不知道你是在開玩笑,他們只覺得你瘋了。」

他抬起頭來看我,藍色的眼睛仍閃爍著光芒:「好吧。」

不過,當天稍後我查看他的電子病歷時,並未看到有人來問他日期、地點或現任總統。每個醫護人員──包括住院醫生、護士、治療師──都只站在門口,看到一個沒刮鬍子的老人被綁在床上,就直接勾選那個「意識模糊」的欄位。

每天都有不同的住院醫生來看他,對他執行中風療程,但是我父親根本沒有中風。語言治療師早上來了,那時前一晚注射的鎮靜劑尚未退散,導致我父親反應遲鈍。語言治療師因此判斷,讓他以嘴巴攝取任何食物都有危險。物理治療師也來了,判斷他下床有危險。院方開始讓他服用阿斯匹靈、抗凝血劑、血壓藥。如果他是真的中風,這樣做是100%正確的療法。

終於,到了週四,醫院開始為週五出院的患者做準備。儘管是感恩節,那天下午我終於在他的病房中遇到第一個人,她也是我見到第一個穿白袍的人。她拿著寫字夾板,一臉嚴肅。

她對我說,我父親病得很重,中風,不能以嘴巴進食,所以家屬應該讓他插餵食管。當然,他不能回家,她建議我們明天把他轉到康復中心。

我想知道她是誰。

她說她是品保經理,並伸手對我說:「幸會。妳的父親中風了,很遺憾。」她一臉同情地搖搖頭,接著就離開了。

所以隔天我父親轉往康復中心,不再綁住手腳,也不再注射鎮定劑。他的意識開始清醒過來,拄著助行器行走,吃著院方允許的糊餐,但導尿管依然插著,因為沒有人下令移除。父親覺得導尿管令他疼痛不已,一直想把它拔掉,所以週一早上他自己動手拔了。但一拔開,他就昏倒在地上。

* * *

幾個小時後,我在急診室看到他時,心想他只剩百分之五十的存活機率。

他的血壓很低,臉色灰白,幾乎毫無知覺,血液顯然有細菌感染。現在他是在級別較低的加護病房裡,所謂的「下轉單位」(Step-Down Unit,簡稱SDU),使用三種抗生素,導管又插回去了,也恢復了「中風」患者的身份,不能進食。儘管他沒有中風,但沒有人能更改電子病歷上的最初診斷「第一次癲癇,需排除中風的可能」。所以他不能以嘴巴進食,只能吊鹽水,四肢綁在床上,施打鎮靜劑。

我有三個姊妹,其中兩人一直密切觀察著父親,後來第三個當律師的妹妹終於搭機來探望父親。她看了父親一眼,馬上搬進了他的病房,那時我們才意識到我們忘了做哪些事情:餵他、安撫他、在不弄痛他的情況下幫他換床單,更遑論取得正確的診斷和治療。

我們該怎麼辦呢?

我們開了家庭會議。

最後大夥兒一致認為,情況愈來愈糟了,我們必須儘快把父親從醫院裡救出來,儘快讓他移除導管、束縛和鎮靜劑,但是該怎麼做呢?

我知道,只有一個辦法可以拯救老爸了,那是唯一的生路──轉往臨終安養院(hospice)。我們必須說服目前負責照顧他的住院醫生相信,我們全家決定讓父親安詳地離開人世。不盡快這樣做的話,他現在搭上的死亡快車很快就會抵達下一站:「艱難梭狀芽胞桿菌」(Clostridium difficile)感染,那是長時間使用抗生素造成的(他插了不必要的導尿管,導致血液裡有尿液感染,所以醫院開給他抗生素),接著又會抵達下一站:褥瘡、療養院,然後是經歷漫長又昂貴的緩慢死亡。

所以隔天早上我找到現在負責照顧他的住院醫生,碰巧就是當初我遇到的第一個醫生:戴伊醫生。他們每十二個小時輪換不同的醫生,這次又輪到戴伊。

我說:「昨晚我們開了家庭會議。」我知道住院醫生喜歡家庭會議,「我們仔細討論了父親的狀況,最後一致認同:他已經九十三歲了,這一生過得很好,時間差不多了,所以我們決定讓他回家走完最後一程。我們會自己找二十四小時的照護,我妹是律師,她正在跟臨終安養院洽談。」

戴伊醫生原本看著電腦,聽我這麼一說,抬起頭來看我。他皺著眉頭,但他確實開始輸入出院醫囑。「要不是妳說要轉去臨終安養院,我是不會這樣做的。」

「是啊,那當然。」

「他還需要再打兩天的抗生素。」

「嗯。」

他嘆了口氣,看來他真的不相信我。

我聽著他敲鍵盤的聲音,有種大功告成的成就感,這下子終於可以拔除導管,移除束縛,停用鎮靜劑、靜脈注射、氧氣和糊餐,讓病人出院了。

戴伊醫生敲完鍵盤五小時後,父親返抵家門。他從救護車的輪床下來,馬上要求來一份牛排和啤酒。他說他餓死了,那家醫院一直沒給他東西吃,一次也沒有!他吃了牛排,喝了啤酒,完全沒事。

幾小時後,臨終安養院的人來了,他們做了醫院沒做的一切事情:他們探視我父親,撫摸他,坐在他的床上,跟我的母親談話。他們仔細瞭解我們家的狀況,很快就意識到我父親離奄奄一息還很遠。接著,他們很人道,也很懂得人情世故,讓我父親先住進臨終安養院兩個月,讓他從差點喪命的住院經歷中康復過來,恢復成住院以前的狀態。

「臨終安養院」證明了醫療照護產業的問題不在於從業人員,而在於其他方面。

* * *

我知道醫療保健業日益官僚,醫生和護士照顧病人的時間愈來愈少,卻花愈來愈多的時間在電腦螢幕前輸入醫療資料。我自己也經歷過同樣的情況,但是在我父親住院以前,我不知道情況惡化得那麼嚴重。在那家小巧的社區醫院裡,有許多訓練有素的醫護人員。如果連我這個醫生都無法為住院的家人取得適當的照護了,那還有誰能辦到?

我不禁自問,醫療和護理究竟出了什麼問題?

為此,我調出父親的電子病歷,仔細檢閱他這次差點賠上老命的就醫經驗。

那份文件長達八一二頁,我花了四個小時才讀完。一開始不是病歷,而是數百頁的藥囑,接著是數百頁的護理記錄,都只是簡單的勾選框。只有醫生寫的病歷是敘述性的,而且大多是直接「複製—貼上」。這也難怪沒有人搞清楚究竟發生了什麼事。不過,持平而論,即使我發現病歷有誤,我父親畢竟還是出院了。即使他在醫院裡多待兩天,最後或許也能出院返家。當然,他可能會出現褥瘡或摔一跤,但我不得不承認,從電子病歷看來,他住院的歷程確實達到100%的品質保證。

只不過欠缺了某種東西,我很難確切指出究竟欠缺了什麼。

電腦上的一切看起來都很好,但我父親得到的不是醫療(medicine),而是健康照護∕衛生保健(healthcare)──那是缺乏靈魂的醫療。

我所謂的「靈魂」是什麼?

我是指父親沒得到的東西。

存在感,關注,判斷。

慈悲。

最重要的是責任,沒有人為這件事情負責。醫療的本質是故事──找出正確的故事,瞭解真實的故事,不勉強接受不合理的故事。相反的,健康照護則是把故事拆解成數千條小資訊──好幾頁的勾選框和打勾的核對符號,但沒有人負責。

一個機器人醫生也可以給我父親同樣的照護。

(未完待續)

摘文:十二歲的腎病患者 我遇到瑪賽拉,是輪調到兒科見習的時候。到了兒科以後,我發現兒科很像內科,但比較簡單。兒科的病人沒有電話簿那麼厚的病歷,沒有複雜的家庭問題或藥物濫用的問題,也不是因為身上有許多小問題匯集成疑難雜症而住院治療。他們就只有一個小問題,需要靠我們去找出來,並加以治療。 這裡就像內科一樣,我是隸屬於一個小組,小組裡有住院醫生和實習醫生,我們每天早晚都會巡房,但感覺比較輕鬆。兒科醫生繫著蝴蝶領結,會用橡膠手套為小患者做氣球玩偶。患者的家長都很年輕、焦慮、精力充沛,他們總是陪在患者的身邊。護士穿著鮮豔的制服,病人有時甚至治癒了,健康地出院。 這裡感覺比較輕鬆,也有可能是因為我更有自信了。那時我已經掌握了基本知識,例如如何檢查病人、抽血、做脊椎穿刺。我知道怎麼寫「病歷」,裡面清晰地分成「病史」(病人告訴我的事情)、「身體檢查」(我檢查患者身體時的發現)、醫檢和X光,以及最後的診斷、治療和療程。整份病歷的設計簡潔,那是一個你無法捏造的故事。我特別喜歡我們學到的主觀性和客觀性的區別,亦即患者敘述的感受以及我們觸摸他的身體所引起的反應不見得一樣。 不過,撰寫病歷時,有一部份仍讓我困惑不解,那就是「鑑別診斷」(differential diagnosis)。那是列出患者可能罹患的病症清單──所有的可能性,不管可能性有多小。例如,如果病人有貧血及吐血,你不是直接在病歷上寫「失血引起的貧血」。而是把各種比較不可能發生的事情列入「排除在外」清單,而且那個清單列得愈長,表示你是愈好的醫生。所以最好是改寫成:「貧血,排除地中海貧血,排除溶血,排除骨髓衰竭。」我不禁納悶,為什麼不乾脆只寫病人罹患什麼就好呢? 在我看來,鑑別診斷似乎是吹毛求疵,矯揉造作,沒有必要。 直到我遇上瑪賽拉,我才明白它存在的必要。

清水洗臉,一生美肌:看診突破百萬人...

清水洗臉,一生美肌:看診突破百萬人... 自製健康天然面膜大全:清潔、保溼、...

自製健康天然面膜大全:清潔、保溼、... 熟前美人練習本:HOLD住水嫩肌、...

熟前美人練習本:HOLD住水嫩肌、... 功勞只有你記得,老闆謝過就忘了:化...

功勞只有你記得,老闆謝過就忘了:化... 水嫩美膜女:打造超完美肌齡的祕訣

水嫩美膜女:打造超完美肌齡的祕訣 冰屋考:從風土建築到當代建築

冰屋考:從風土建築到當代建築 國家地理學會:終極恐龍百科

國家地理學會:終極恐龍百科 在家做頂級保養品:65款手作保養品...

在家做頂級保養品:65款手作保養品... 激夯!銷售破億天后級面膜

激夯!銷售破億天后級面膜 健康人生,從腳開始:眼鏡小醫的足踝...

健康人生,從腳開始:眼鏡小醫的足踝...